ボリンジャーバンドは、1983年にアメリカのテクニカルアナリストであるジョン・ボリンジャーによって考案されたテクニカル指標です。移動平均線を中心に、標準偏差を基にしたバンドで価格変動を可視化します。ボリンジャーバンドは、トレンドの判断やエントリーポイントの発見に役立つツールとして広く利用されています。

ボリンジャーバンドの構成

ボリンジャーバンドは、以下の3本のラインで構成されます。

移動平均線(ミドルバンド): 初期設定では、通常20日単純移動平均(SMA)が用いられます。

上部バンド(アッパーバンド): 移動平均線に標準偏差(σ)の2倍を加えたライン。

下部バンド(ローワーバンド): 移動平均線から標準偏差の2倍を引いたライン。

標準偏差を使うことで、価格の変動幅(ボラティリティ)に応じたバンド幅の変化を表現できます。

標準偏差とは?

標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計学における基本的な概念の一つで、データの散らばり具合を表す指標です。簡単に言うと、「データが平均値からどれくらい離れているか」を示すものです。

標準偏差の計算方法は?

標準偏差は、以下の手順で計算されます。

データのすべての値を合計し、データの個数で割ります。

各データ値から平均値を引きます。

各偏差を2乗します。これにより、負の値も正の値として扱われ、ばらつきの大きさを強調できます。

2乗した偏差の合計を、データの個数で割ります。この値が分散(データの散らばりの度合い)です。

分散の平方根を取ります。分散は偏差を2乗しているため、平方根を取ることで単位を元のデータに戻します。

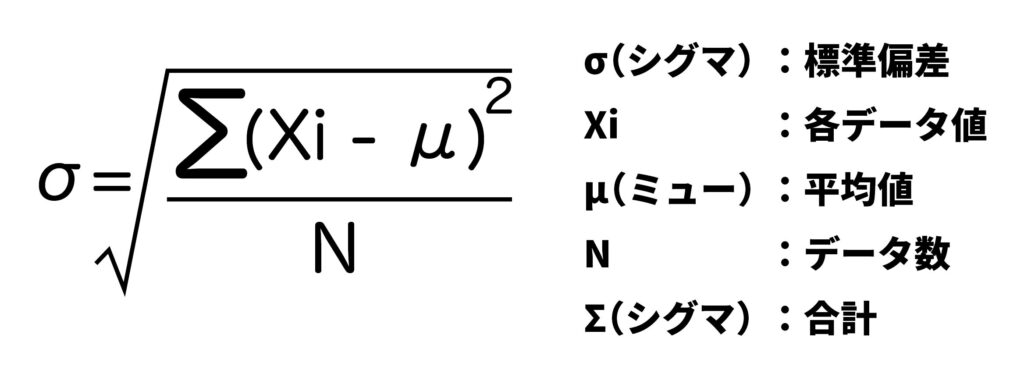

式に表すと以下のようになります。

標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計学における基本的な概念の一つで、データの散らばり具合を表す指標です。式だけ書くと私は苦手ですww

ボリンジャーバンドにおける標準偏差

ボリンジャーバンドでは、標準偏差を使ってバンドの幅を計算しています。具体的には、移動平均線を中心として、価格が標準偏差の何倍の範囲に収まっているかを示しています。一般的には、±2σ(標準偏差の2倍)の範囲に約95%のデータが収まるとされています。

直近のトヨタの株価の推移です。

ボリンジャーバンドの見方として大きくは3つあります。

1.バンドの収縮・拡大

ボリンジャーバンドが収縮や拡大している時、価格変動を表しており収縮時は価格変動が小さく、拡大時は大きくなっています。トレンド転換のシグナルサインとして利用できます。

2.バンド内での値動き

バンドの上下の線を超えてきた場合、上限では買いシグナル、下限では売りシグナルとなります。

3.バンド幅の推移

バンド幅が拡大している時はトレンドが強まっている。縮小している時はトレンドが弱まっていると判断する材料となります。

この3つからすると図のトヨタ株を見れば年初の時からトレンド縮小していって、停滞し3月中旬から広がっていくように見えます。

ボリンジャーバンドの活用法

ボリンジャーバンドは、単独で使用するだけでなく、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、より効果的なトレード戦略を立てることができます。例えば、ボリンジャーバンドと移動平均線、RSIなどを組み合わせて使用することで、トレンドの判断やエントリーポイントの発見をより正確に行うことができます。

ボリンジャーバンドは、トレンドの判断やエントリーポイントの発見に役立つ便利なツールです。しかし、単独で使用した場合には誤ったシグナルが発生する可能性があります。上の図のトヨタのように一見拡大していくのかなとも思えますが、他の指標も組み合わせることでダマシを防げると思いますので僕自身も勉強していかないといけませんね。