株を始めたばかりの頃、「チャートの線が多すぎて何を見ればいいのか分からない!」と叫びたくなったこと、ありませんか?私もそうでした。

特に「ボリンジャーバンド」という言葉を初めて聞いたとき、「なんかバンドやってる人?」と真面目に思ってしまったのは今では笑い話です。

でも、このボリンジャーバンド、実は値動きの“勢い”や“限界”を一目でつかむ強力な武器。投資歴20年目の私も今でも愛用しています。本記事では、ボリンジャーバンドをはじめて使う人でも「なるほど、これが買いサインか!」と直感的に分かるように、基本から応用までを丁寧に解説します。

- ボリンジャーバンドの基本構造と仕組み

- チャートでの見方と代表的な活用例

- 設定値(期間やσ)の選び方と調整のコツ

- バンドの拡張と収束が意味するもの

- 初心者にありがちな失敗パターンとその回避法

ボリンジャーバンドって何?

名前の由来と開発者の背景

ボリンジャーバンドは、アメリカの技術アナリスト、ジョン・ボリンジャー氏によって1980年代に開発されました。相場のボラティリティ(価格変動の大きさ)を考慮し、単なるトレンドライン以上の判断を可能にした点で、今でも世界中で活用されています。引用元:ジョン・ボリンジャーHP

株価の“範囲”を可視化するツール

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心に「±標準偏差(σ)」を使って描かれる帯状の線です。これは株価がどのくらい“通常”の範囲内にあるかを視覚的に表してくれるもの。統計的には、±2σの中に価格が約95%収まるとされています。

ボリンジャーバンドの構成

ボリンジャーバンドは、以下の3本のラインで構成されます。

移動平均線(ミドルバンド): 初期設定では、通常20日単純移動平均(SMA)が用いられます。

上部バンド(アッパーバンド): 移動平均線に標準偏差(σ)の2倍を加えたライン。

下部バンド(ローワーバンド): 移動平均線から標準偏差の2倍を引いたライン。

標準偏差を使うことで、価格の変動幅(ボラティリティ)に応じたバンド幅の変化を表現できます。

標準偏差とは?

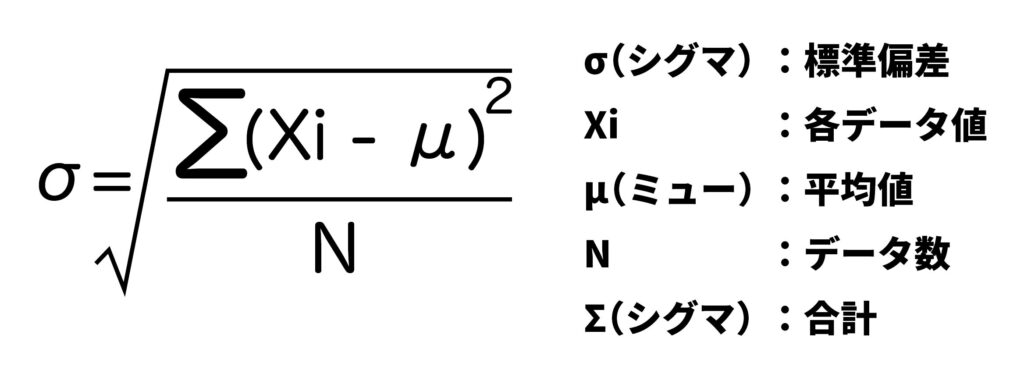

標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計学における基本的な概念の一つで、データの散らばり具合を表す指標です。簡単に言うと、「データが平均値からどれくらい離れているか」を示すものです。

標準偏差の計算方法は?

標準偏差は、以下の手順で計算されます。

データのすべての値を合計し、データの個数で割ります。

各データ値から平均値を引きます。

各偏差を2乗します。これにより、負の値も正の値として扱われ、ばらつきの大きさを強調できます。

2乗した偏差の合計を、データの個数で割ります。この値が分散(データの散らばりの度合い)です。

分散の平方根を取ります。分散は偏差を2乗しているため、平方根を取ることで単位を元のデータに戻します。

式に表すと以下のようになります。

標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計学における基本的な概念の一つで、データの散らばり具合を表す指標です。式だけ書くと私は苦手ですww

チャートの見方をマスターしよう

真ん中の線は移動平均線(通常20日)

25日、±2σ(7203 トヨタ:2024年11月〜2025年3月)

まず注目すべきは中心線。これは単純移動平均(SMA)で、過去20日分の終値の平均が一般的です。この線が価格の“基準”となり、バンドの上下がこの平均を基に描かれます。

上下のバンドが“限界ライン”を示す

±1σ〜±3σのバンドは、価格がどれだけ“振れているか”を表します。株価が上限(+2σ)を超えたら「過熱気味」、下限(−2σ)を割ったら「売られすぎ」と判断する目安になります。

上記の画像でボリンジャーバンドを超えたところに目印をつけてみました。

要因がボリンジャーバンドで判断したからというわけじゃないと思いますが、2σの上限を超えてしばらくすると、下降トレンドに入っています。

1.バンドの収縮・拡大

ボリンジャーバンドが収縮や拡大している時、価格変動を表しており収縮時は価格変動が小さく、拡大時は大きくなっています。トレンド転換のシグナルサインとして利用できます。

2.バンド内での値動き

バンドの上下の線を超えてきた場合、上限では買いシグナル、下限では売りシグナルとなります。

3.バンド幅の推移

バンド幅が拡大している時はトレンドが強まっている。縮小している時はトレンドが弱まっていると判断する材料となります。

この3つからすると図のトヨタ株を見れば年末にバンドの範囲を超えて過熱気味となり、年初の時からトレンド縮小していって、停滞し3月中旬から広がっていくように見えます。

設定値の選び方とカスタマイズ術

σの設定を変えると精度が変わる

一般的には±2σが主流ですが、短期トレードなら±1σ、長期投資なら±3σと使い分ける人もいます。投資スタイルに合わせてバンドの幅を調整することが大切です。

ボラティリティに応じて期間を調整

急激に価格が動く相場では、20日では不十分なことも。そうしたときは10日や5日といった短期の設定にすると、バンドの反応が早くなり、タイミングを逃しにくくなります。

バンドの“開き”と“縮み”に注目

バンドが広がる=トレンドが始まる兆し

バンドが急に開くとき、それは価格が一方向に大きく動き出すサイン。これを「バンドウォーク」といい、トレンドが継続する可能性が高いです。

バンドが収束=嵐の前の静けさ

逆にバンドがギュッと狭くなってきたら、相場が静かな状態。多くの場合、その後に急騰・急落といった大きな変化が来るので、準備をしておきましょう。

初心者がやりがちなミスとは?

バンドだけで売買を判断する

「下のバンドに触れたから買い!」と即エントリーするのはNG。ボリンジャーバンドはあくまで“目安”。他の指標(MACDやRSIなど)と組み合わせて判断するのが安全です。

トレンド相場で逆張りしてしまう

トレンド相場では、株価がずっと上バンドに沿って上昇(または下バンドに沿って下落)し続けることがあります。こうしたときに「そろそろ反転するだろう」と思って逆張りすると、大ケガします。

実践で使ってみよう!

自分の投資スタイルと照らし合わせる

デイトレ派か長期投資派かで、バンドの見方も変わってきます。短期なら反発ポイントを狙い、長期ならバンドの開閉でトレンドを読むなど、使い方を明確にしましょう。

松井証券の「日本株アプリ」は、情報収集から発注までこれ一つで完結する便利なツールです。特に、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標が充実しており、チャート分析がしやすいと評判です。また、NISA口座にも対応しており、初心者でも安心して利用できます。今なら口座開設も簡単に行えますので、投資を始める第一歩としておすすめです。

ボリンジャーバンドは、トレンドの判断やエントリーポイントの発見に役立つ便利なツールです。しかし、単独で使用した場合には誤ったシグナルが発生する可能性があります。上の図のトヨタのように一見拡大していくのかなとも思えますが、他の指標も組み合わせることでダマシを防げると思いますので僕自身も勉強していかないといけませんね。