株式投資を始めると「株価の動きってランダムで読めない…」。

ローソク足とも相まって複雑なチャートの中でよく見かける“なめらかな線”の存在が気になりました。

調べてみると、それが「移動平均線」

投資の世界で誰もが一度は通る、売買判断の軸としてチャート分析の超基本。

この記事では、移動平均線の基本から応用、そしてよくある失敗まで、初心者でもわかるように丁寧に解説します。これを読めば、明日からチャートの見方がガラッと変わりますよ!

- 移動平均線の基本的な仕組み

- 期間の違いによる特徴と使い分け

- 単純・加重・指数平滑移動平均線のちがい

- ゴールデンクロス・デッドクロスの意味

- 実際のチャートでの見方と活用法

移動平均線とは?

株価の「平均」をつなげた線(単純移動平均線)

移動平均線(MA)は、過去の株価の平均値をつなげた線です。たとえば「5日移動平均線」は、直近5日間の終値を毎日平均してつなげたもの。株価の“流れ”や“トレンド”を見るための道しるべのような存在で、初心者にとっても非常に分かりやすい指標です。

移動平均線の種類と期間

短期・中期・長期のちがい

よく使われるのは「5日(短期):上記グラフでは赤」「25日(中期):紫」「75日(長期):青」。

短期は日々の値動きに敏感で、中長期は全体の流れを滑らかに映します。複数の線を組み合わせることで、より立体的に相場が見えるようになります。

どの期間を使えばいい?

トレードのスタイルに応じて使い分けましょう。デイトレなら5日以下、スイングなら25日、長期投資なら75日〜200日線を軸に。万人に万能な正解はないので、目的に合った期間選びがカギになります。

なぜ多くの投資家が使うのか?

多くの投資家が移動平均線を重視する理由は、「多数の人が注目しているから効きやすい」ことにあります。心理的な節目になりやすく、株価が線を上抜けたら買い、下抜けたら売り…という判断の目安にされることが多いです。

移動平均線のバリエーション

加重移動平均線(WMA)とは?

加重移動平均線は、より最近の株価に重みを置いて平均を出す方法です。たとえば直近のデータほど「重要」として計算に反映されるため、価格の変化に素早く反応します。短期売買やスピード感重視の投資家向きの指標です。

WMAの計算方法

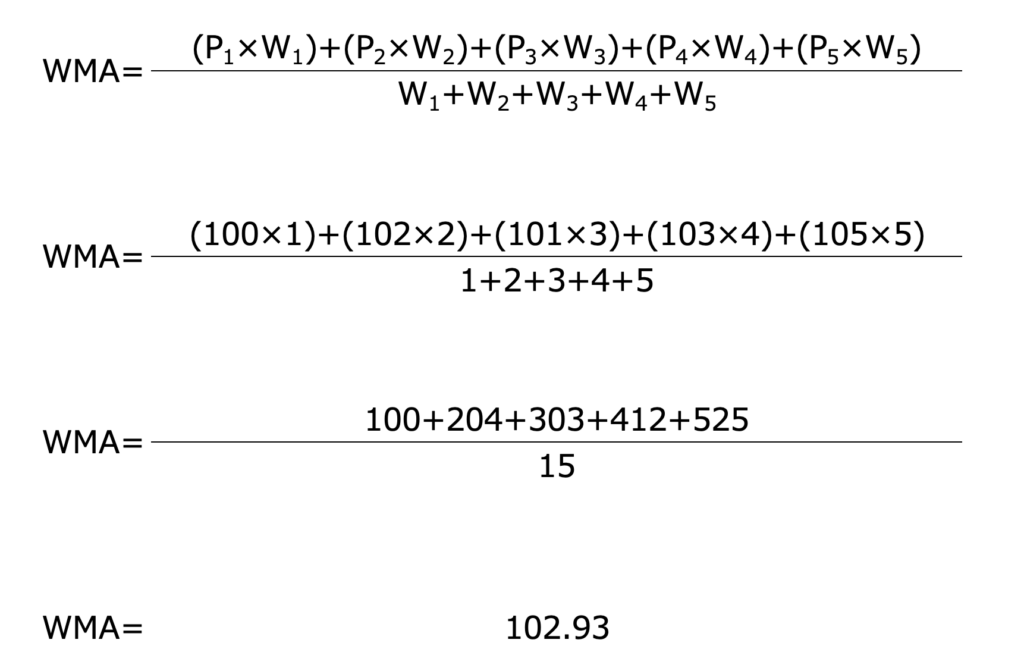

WMAは、各日の終値に重みをかけ、それを合計したものを重みの総和で割ることで算出します。

例えば、5日WMAを計算する場合、最新の終値に5、1日前の終値に4、2日前の終値に3…といった形で重みをつけ、合計を重みの合計(5+4+3+2+1=15)で割ります。

例として以下のような値動きがあります。

最新日終値: 105(重み5)

1日前終値: 103(重み4)

2日前終値: 101(重み3)

3日前終値: 102(重み2)

4日前終値: 100(重み1)

これを計算すると、

といったように計算してチャートにしたものになります

松井証券では加重平均移動線ができなかったのでチャートで比較できませんが、直近の価格の比重を上げて計算することで短期でのトレンドが分かるそうです

WMAのメリットとデメリット

メリット

- 最新の価格変動をより素早く反映できる。

- SMAよりもトレンドの転換を早く察知できる。

- 短期トレードやボラティリティの高い相場で有効。

デメリット

- 過剰に反応しすぎる場合があり、ダマシが発生しやすい。

- トレンドが明確でないときにノイズが多くなりやすい。

指数平滑移動平均線(EMA)とは?

指数平滑移動平均線は、加重移動平均線をさらにスムーズにしたもの。新しいデータに指数関数的に重みを加えるため、トレンドの変化を早めに察知しやすい一方で、ノイズも拾いやすい傾向があります。MACDなどの指標にも使われています。

EMAの計算方法

EMAは、以下の式で計算されます。

EMA = (当日の価格 × 平滑化係数) + (前日のEMA × (1 - 平滑化係数))平滑化係数(Multiplier)は、

2 ÷ (期間 + 1)で求められます。

例えば、5日EMAを計算する場合、平滑化係数は

2 ÷ (5 + 1) = 0.33333となります。この数値を用いることで、新しい価格の影響を強く反映した移動平均線を得ることができます。

EMAの特徴とメリット

単純移動平均線(SMA)

指数平滑移動平均線(EMA)

特徴は以下の通りです。

- 価格変動への追従性が高い

- SMAと比較して最新の価格の影響を強く受けるため、トレンドの変化を早く察知できます。

- ダマシを減らせる

- 短期的な変動に素早く反応するため、トレンドの転換点を見極めるのに役立ちます。

- トレンドフォロー戦略に適している

- EMAの上昇が続くときは上昇トレンド、下降が続くときは下降トレンドと判断しやすく、売買タイミングの判断材料になります。

左右の図を比べると大きくは変わらないですが、数式からも分かるように何日間の平均ではないので、短期線ではよりデコボコしているのが分かります。

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとは

短期の移動平均線が、長期線を下から上に抜けるポイントが「ゴールデンクロス」。上昇トレンドの始まりとされ、「買いサイン」として注目されます。投資家心理にも影響しやすいため、出来高と合わせて確認するのがコツ。

デッドクロスとは

逆に、短期線が長期線を上から下に抜けるのが「デッドクロス」。これは下落トレンド入りのサインとして「売り」の目安になります。ただし、“騙し”になることもあるため、他の指標と組み合わせて使うのが基本です。

移動平均線の注意点

過去のデータに基づいている

移動平均線は“現在”ではなく“過去”の平均。つまり、リアルタイムの反応は遅れます。特に急騰・急落にはついていけず、後手に回ることもしばしば。常に「やや遅れる情報」として見ることが大事です。

騙し(フェイクシグナル)に注意

線を抜けたからといって、必ずしもその方向に動くとは限りません。特に横ばい相場やレンジでは「行ったと思ったら戻る」なんてことも。そんなときはRSIやMACDなど他の指標と組み合わせて判断しましょう。

実際のチャートで見る使い方

チャート例を画像で確認しよう

線と株価の位置関係に注目

株価が移動平均線の「上にあるか、下にあるか」は重要なサイン。

上にあれば「上昇トレンド」、下なら「下降トレンド」と見ることが多いです。

ただし、逆行もあるため、過信は禁物。値動きと併せて見るのがコツ。

移動平均線は株価トレンドを読み解くための心強いツール。単純移動平均線に加え、加重・指数平滑といった進化系も存在し、使い分けることでより精度の高い判断ができます。ただし、過信は禁物。他の指標やチャートの動きと組み合わせて使いましょう。