新人君

新人君先輩、Wordで報告書を作ってるんですけど、見出しのフォントサイズとか色を一個ずつ手作業で変えるの、めっちゃ大変です…!

あー、それ、新人の頃やったやった(笑)。まさに『Word地獄』だね。手動で太字・サイズ・インデントをいじると、あとで修正地獄になるんだよ。

しかも、後から『やっぱりこの見出し、もう少し小さくして』なんて言われた日には、また全部やり直しで…涙がちょちょぎれます。

この地獄から抜け出す方法はないんですか…?

あるよ。

実は、その面倒な作業を一瞬で終わらせる魔法みたいな機能があるんだ。それが『スタイル機能』さ!

もしあなたが今、見出しの書式設定をポチポチと手動で行い

Word終わらないと嘆いている新入君のような状況なら、朗報です。

手動で太字・サイズ・インデントをいじると、

後で「やっぱりこの見出し、もう少し小さくして」と言われた際には、まさに地獄。

しかし、その作業を一瞬で終わらせる『スタイル機能』という魔法があります。

これを使えば、面倒な書式設定から解放され、資料のクオリティもプロ級になります。

- Wordの「スタイル機能」の正体と手作業との根本的な違い

- もう手放せない!スタイル機能がもたらす5つの神メリット

- 初心者がまず覚えるべき3種類のスタイル(段落、文字、リンク)の使い分け

書式設定の手間が激減!スタイル機能の仕組み

スタイル機能とは「書式のセットメニュー」である

Wordのスタイル機能は、文書の「見た目」を整える、いわば「書式のセットメニュー」です。

スタイルとは、フォント、サイズ、色、行間、インデントなど複数の書式設定を“ひとまとめ”にして名前を付け、一括で適用できる機能です。

例えば、「見出し用セット」に複数の書式を登録しておけば、それを適用したい段落に選ぶだけで、一瞬で全ての書式が反映されます。

手動で「太字にして、青くして、サイズ変えて…」と5回操作が必要な作業も、スタイルならワンクリックで全て適用できるのが効率化の秘密です。

スタイル機能がもたらす効率化と品質統一の5大メリット

スタイル機能は、単なる時短ツールではなく、資料の品質を劇的に向上させる秘密兵器です

1. 一発設定で超時短

スタイルを選ぶだけで、フォント・サイズ・色・行間などを一瞬で設定完了できます。

2. 文書全体に統一感を

すべての見出しに同じスタイルを適用すれば

資料全体のデザインが統一され、一気にプロっぽい仕上がりに。

ページによってデザインが微妙に違う”あるある”な失敗を防げます。

3. 検索・置換がレベルアップ

書式を基準にした高度な検索や置換が可能になります。

例えば

「”強調”スタイルが適用されている部分だけ探す」

といった使い方ができ、特定の表現を探すのに超便利です。

4. 修正作業が神速に

「やっぱり見出しは全部、青から緑に変えたい」

といった急な変更も

スタイルの設定を1つ変えるだけ。

文書中の全ての該当箇所が、一瞬で自動的に変更されます。

5. チームで品質を標準化

会社やチームで使うスタイルを共有すれば

誰が文書を作成しても

同じフォーマットで高品質な資料が出来上がります。

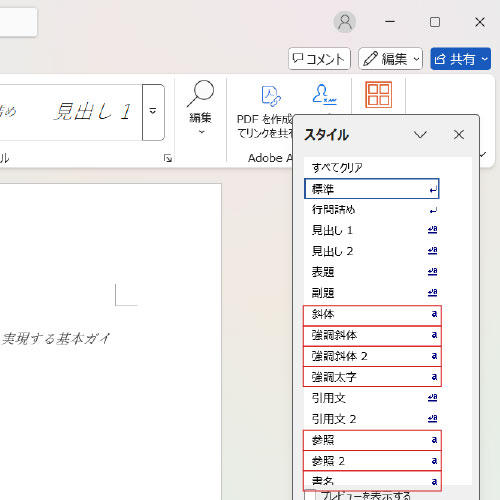

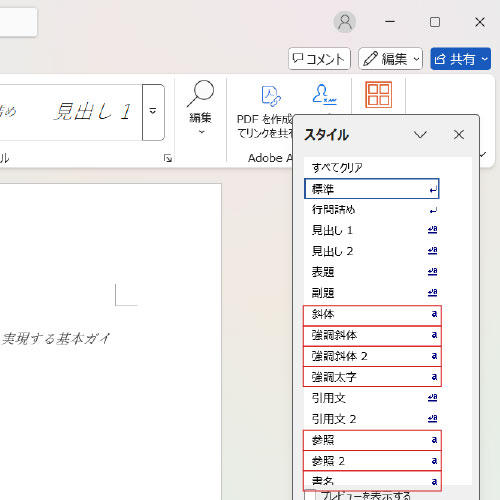

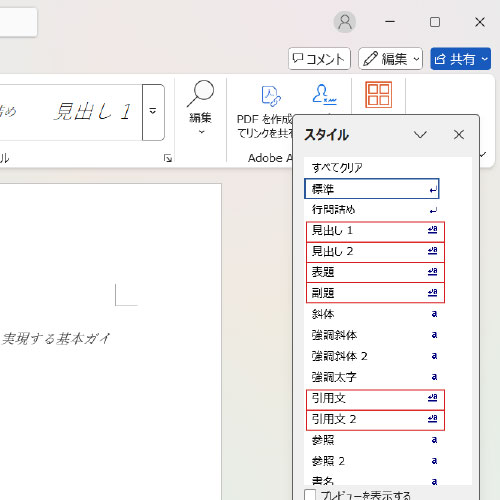

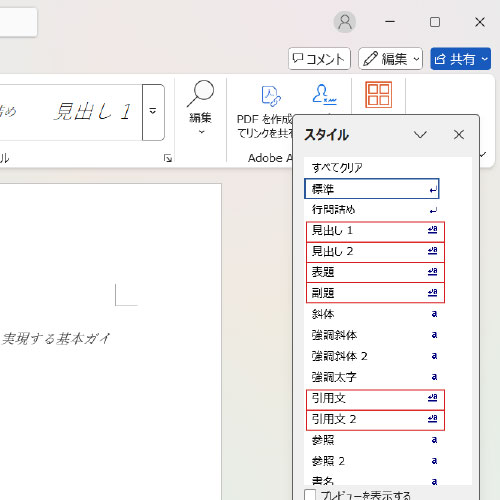

誤解厳禁!段落スタイル、文字スタイル、リンクスタイルの違い

スタイルを使いこなすには、適用範囲の違いを理解することが第一歩です。Wordには主に5種類のスタイルがありますが、初心者がまず覚えるべきは「段落スタイル」「文字スタイル」「リンクスタイル」の3つです。

スタイルの種類

段落スタイル(⏎)

適用範囲:段落全体

特徴:

カーソルがある段落全体に適用。

行間やインデントなど、段落全体のレイアウトを設定。

文字を一部分だけ選択したのに

段落全部の書式が変わるのが「あるある失敗談」です。

文字スタイル(a)

適用範囲:選択した文字列

特徴:

選択した文字の範囲だけに適用されます。

文章の一部を太字や斜体で強調したいときに使用。

リンクスタイル(a⏎)

適用範囲:段落全体 または 文字列

特徴:

ハイブリッド型。段落全体を選択すれば段落スタイルとして、一部分だけを選択すれば文字スタイルとして機能します。

「見出し1」などがこれにあたります。

挙動が読めなくて混乱の元になりがちなので

初心者のうちは「見出しに使うもの」と覚えておけばOKです。

スタイルの適用と「標準」スタイルの注意点

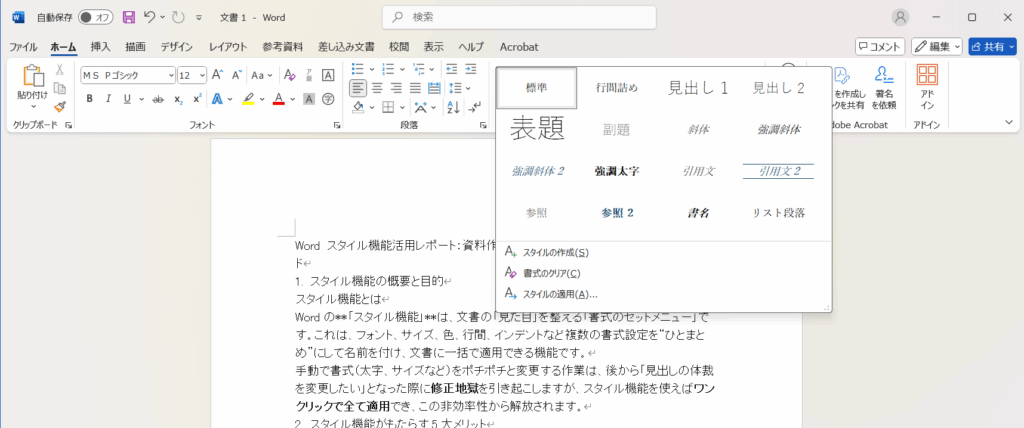

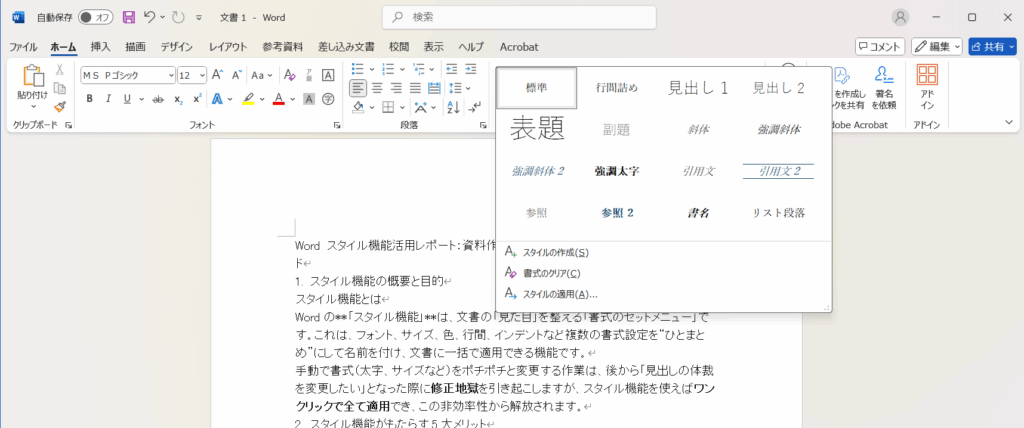

効率的なスタイルの選び方:ギャラリーとウィンドウ

スタイルの適用は、リボンの[ホーム]タブにある「スタイルギャラリー」から行うのが最も簡単です。

まるで服屋さんのショーウィンドウのように、見た目で直感的に選べます。

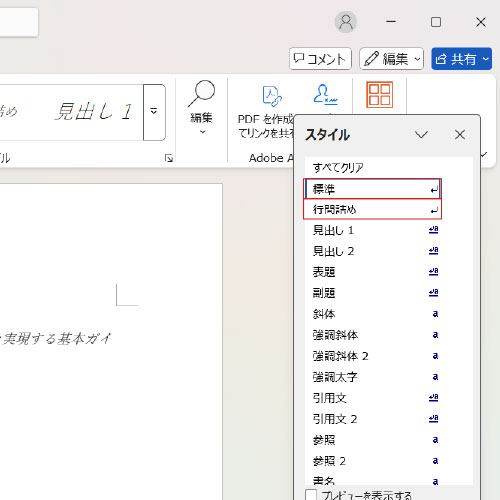

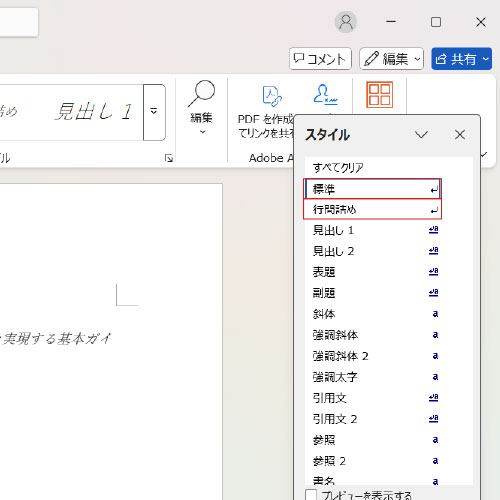

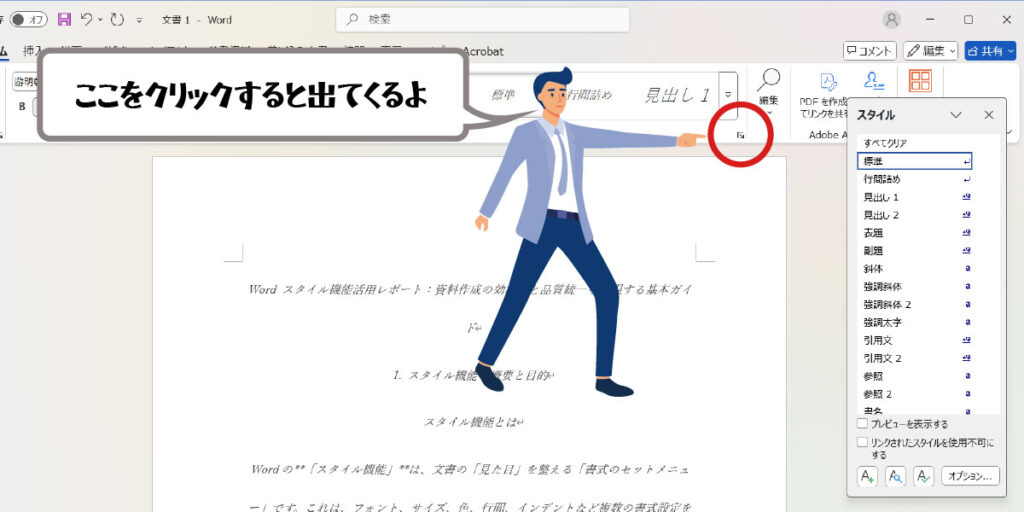

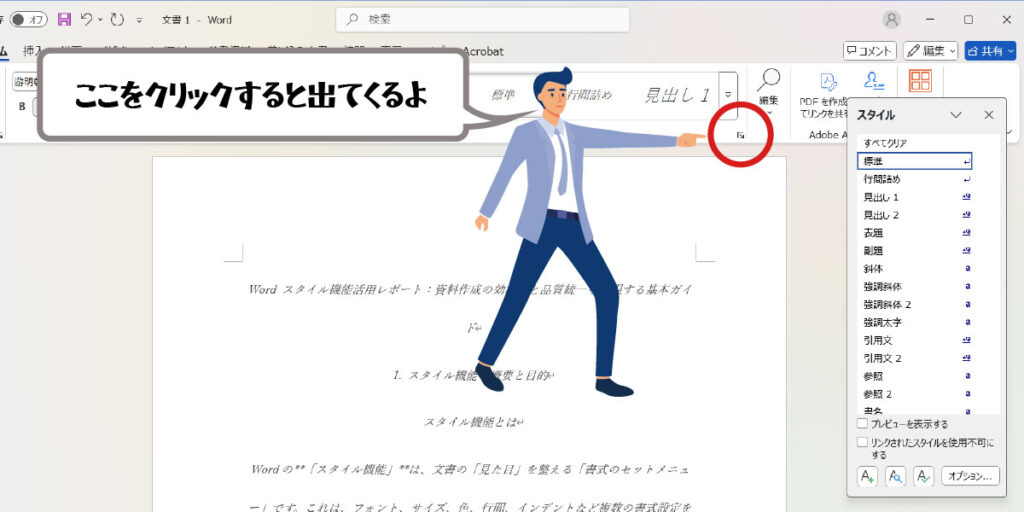

より多くのスタイルを見たい、または管理・編集したい場合は[ホーム]タブの[スタイル]グループ右下の小さな矢印をクリックして

「スタイルウィンドウ」を開きましょう。

ここが全てのスタイルを管理する司令塔です。

危険回避!「標準」スタイルと「継承」のルール

Word文書には、あなたが意識していなくても必ず適用されている、基本中の基本となるスタイルがあります。

それが「標準」スタイルです。

この「標準」は全てのスタイルの“ご先祖様”のような存在で

Wordに初めから用意されている「見出し」などのスタイルの多くは

この「標準」スタイルをベースに作られています。これを「継承」と呼びます。

【カスタマイズ時の注意点】

親である「標準」スタイルを変更すると、それを継承している子(見出しや本文など)のスタイルも、意図せずガラッと変わってしまうことがあります。

「本文のフォントを変えただけなのに、なぜか見出しまで変わった!」

という怪奇現象の原因は、この継承ルールにあります。

文書全体のレイアウト崩壊を避けるためにも

「標準」を直接いじるのではなく、新しい名前のスタイルを作成するのが安全で確実な方法として推奨されます。

適用されているスタイルを見分ける方法(プロの確認テクニック)

自分で新しいスタイルを作る前に

まずはWordが親切に用意してくれている「組み込みスタイル」を使いこなしましょう。

特に「見出し1」「見出し2」といった階層構造を持つスタイルは、後々ワンクリックで目次を自動作成できるようになるため、非常に重要です。

見た目ではわからない!適用スタイルを確認する手順

「この部分、見た目は同じだけど『標準』スタイル?それとも手作業でフォントサイズを変えただけ?」と分からなくなることはよくあります。適用されているスタイルが正しいかを確認するカンニング方法が、「下書き表示」を使うことです。

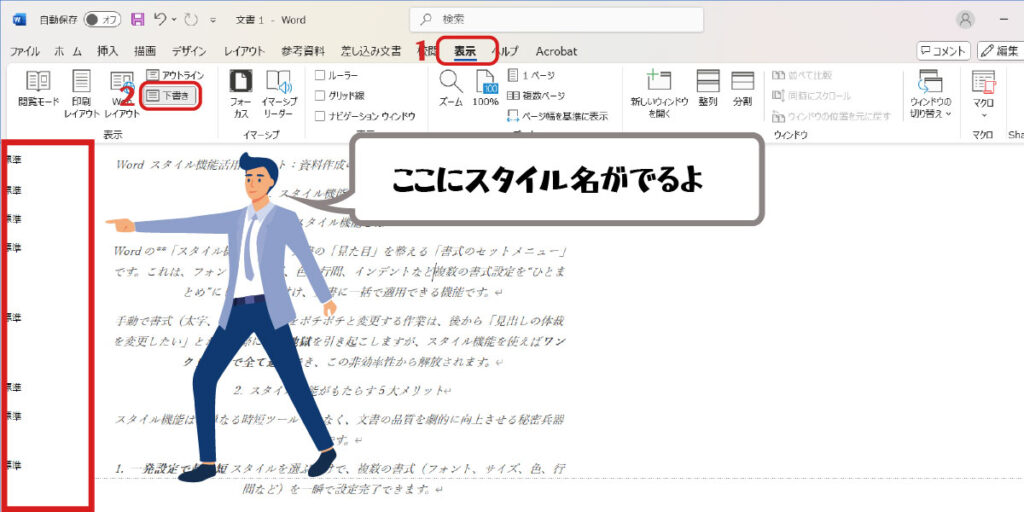

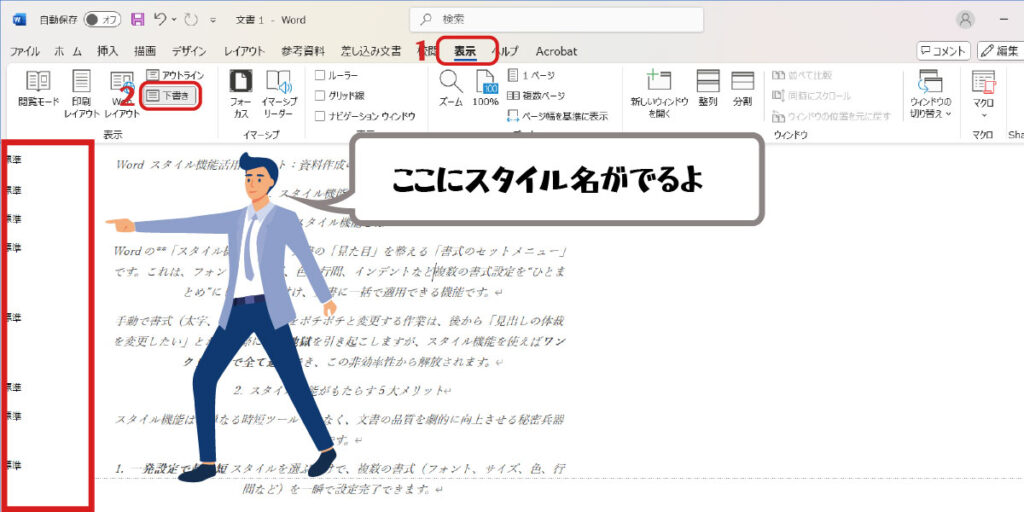

やり方

1. Word上部のリボンから [表示] タブをクリックします。

2. [表示] グループ(Macでは [文章の表示] グループ)にある [下書き] を選択します。

3. 画面の左側の余白に、各段落にどのスタイルが適用されているか、その名前が表示されます。

これで、「なんちゃって見出し」ではなく、正しく見出しスタイルが適用されているか一目瞭然です。確認が終わったら、[印刷レイアウト] に戻せばOKです。

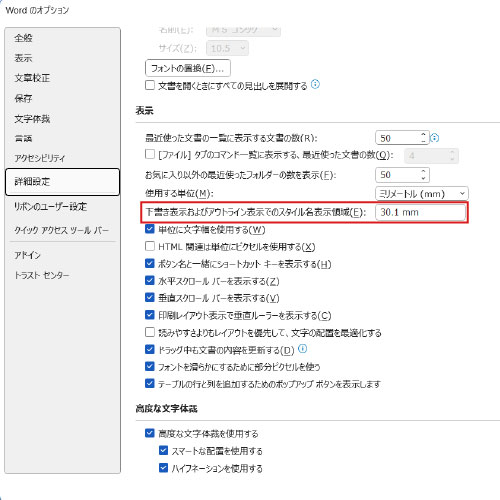

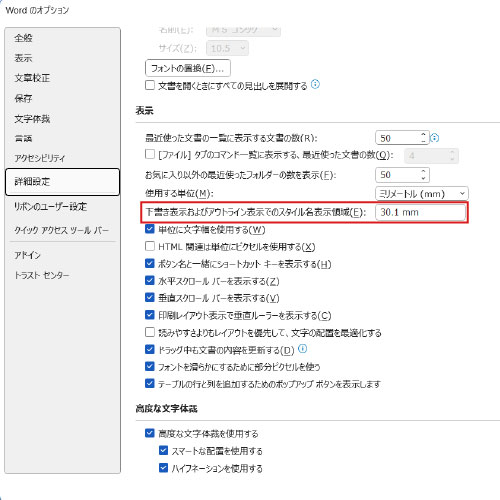

※補足

初期設定では下書き表示にしても、余白が表示されないこともあるよ。

そんな時は

『ファイル』タブ → 『オプション』 → 『詳細設定』

→ 『下書き表示およびアウトライン表示でのスタイル名表示領域』の数値を増やしてみてね。

スタイルを制する者は、Wordを制す!

スタイル機能は、単なる作業効率化のツールではありません。これは、あなたの作る文書の品質をプロフェッショナルなレベルに引き上げるための、揺るぎない土台となります。

スタイルを正しく使っていると、あの面倒な目次の作成も自動化できるようになります。スタイルで見出しを設定しておけば、Wordがそれを拾って、一瞬で見やすい目次を生成してくれるのです。

手動で書式を設定していた時間を、文書の内容を考える時間に使えるようになります。さあ、今日からあなたもスタイル機能を活用して、ワンランク上の文書作成を目指しましょう!

コメント